产业发展质量从根本上取决于要素条件、技术积累、市场环境和制度供给。我国产业高质量发展困难,有外部环境影响,关键在于诱发质量变革、效率变革和动力变革的内生条件尚未充分形成。

(一)要素整体质量不高

要素体系是现代产业体系的基本单元。生产要素质量决定着产品质量,由此决定着产业发展质量和供给体系质量。我国生产要素整体质量不高,主要表现为:一是人力资本积累不足。我国劳动年龄人口在2010年到达最高点后连续负增长,劳动力无限供给格局发生转折性变化,劳动力数量增长贡献减弱,但人力资本积累较慢,技能人才、工程师和科学家的比例偏低, 且人力资本在产业内转移滞后,影响产业升级。二是产业技术积累缓慢。产业发展的速度和质量直接取决于技术进步因素。我国自主技术创新尤其是核心技术突破和自主知识产权积累较慢,难以支撑产业高端化发展。2016年,最能衡量核心技术能力和创新能力的国内发明专利申请受理量和授权量占全部专利的比重不到40%和20%(宁吉喆, 2017)。三是资本形成不充分。我国资本形成率较高,但质量效益不高、结构问题突出,近年来资本投资效率逐年降低,当前每新增1元GDP需要增加6.9元投资,投资效率明显低于发达国家平均水平(李伟,2018)。

(二)体制机制尚未理顺

有效的制度供给短缺,是制约当前我国产业高质量发展的重要瓶颈。目前,阻碍要素流动、制约生产力发展的壁垒和障碍还不同程度存在,市场在资源配置中发挥决定性作用面临束缚。在科技创新方面,科技资源配置过度行政化, 创新收益分配政策和激励机制不健全,创新链与产业链融合不紧,科技创新活动存在“碎片化”问题和“孤岛”现象,对产业升级的支撑作用不够。在要素流动方面,城乡制度障碍和区域壁垒限制了资本、技术、劳动力等生产要素自由流动和优化配置。在市场机制方面,准入和退出机制不健全,地方政绩竞赛造成产业低水平重复竞争,带来部分行业产能过剩;同时,部分地方政府为保护本地企业,采取行政措施阻碍过剩产能的市场化竞争淘汰和兼并重组,一些“僵尸企业”退出困难,影响落后产能出清。

(三)市场环境总体不优

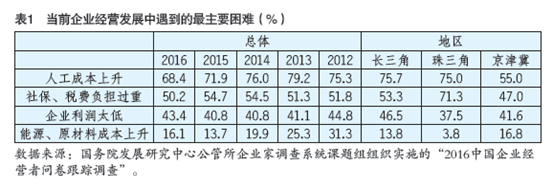

产业质量和竞争力很大程度上取决于企业市场竞争行为。目前我国公平竞争的市场环境尚未真正形成,行政性垄断、所有制歧视时有发生,很多领域对民营企业开而不放,公平待遇未落地,民企合法投资权益得不到有力保护,一定程度上受到国有企业挤压,影响投资积极性和转型主动性。同时,由于能源成本、物流成本、金融成本和税费成本高企,企业生产经营成本持续上升,摊薄了利润空间,影响技术、质量和服务水平的提升。据国务院发展研究中心对1960位企业经营者的调查,在当前企业经营发展中遇到的最主要困难中,企业成本负担较重的问题依然突出,比重最高的两项分别是“人工成本上升” (68.4%)和“社保、税费负担过重”(50.2%),认为物料采购价格“上升”的企业家占35.5%,为近5 年来的最高值。

(四)产业政策调适不快

我国长期以来实施的政府选择、特惠措施为主的产业政策,对促进经济增长和结构调整的积极作用不容否认,但在新的经济发展阶段和市场条件下,这种直接干预市场、限制竞争的产业政策其弊端和不适应性越来越凸显。近年来,尽管调整产业政策的共识已经越来越多,呼声也越来越高,但产业政策转型进展尚不如人意,竞争政策的基础地位还没有充分体现,促进公平竞争和科技进步的政策组合尚未到位。特别需要关注是,一些地方用传统政策手段发展新兴产业,造成新兴行业产能急剧扩张,出现新的产能过剩苗头。以机器人为例, 目前各地陆续出台机器人相关优惠政策,不惜开展补贴大战,争相发展机器人产业。据不完全统计,全国建成和在建的机器人产业园有40 余家,平均每个省级行政单位拥有一家以上,而大部分从事的仍是组装和代加工,一哄而上、扎堆低端等问题不容忽视。